- UnderstandingTTP

- サポートツール

- 指定難病の医療費助成制度

指定難病の医療費助成制度

どんな制度?

国が指定した難病(指定難病)の患者さんの医療費の経済的な負担を軽減するための制度です。

この制度では、指定難病にかかる医療費の自己負担に上限額が定められており、上限額を超えた分の医療費は国・都道府県の公費から支払われ(特定医療費の支給)、対象となる患者さんの自己負担が低く抑えられます。

対象となるTTP患者さんは?

指定難病として定められている血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)では、TTPと診断され、一定の重症度の基準に該当する患者さんが、医療費助成の対象となります。重症度の基準に該当しない場合も、高額な医療を継続することが必要な患者さんは、軽症高額該当※1として医療費助成の対象となります。 ご自身が対象となるかについては、個々の病状などによって異なりますので主治医にご相談ください。

TTPにおける指定難病の医療費助成の認定基準は、難病情報センターのホームページでもご確認いただけます。

難病情報センター「血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)(指定難病64)」

- ※1 軽症高額該当(けいしょうこうがくがいとう):申請月以前の12ヵ月以内に、指定難病の治療に要した月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3回以上ある場合。

自己負担はどうなる?

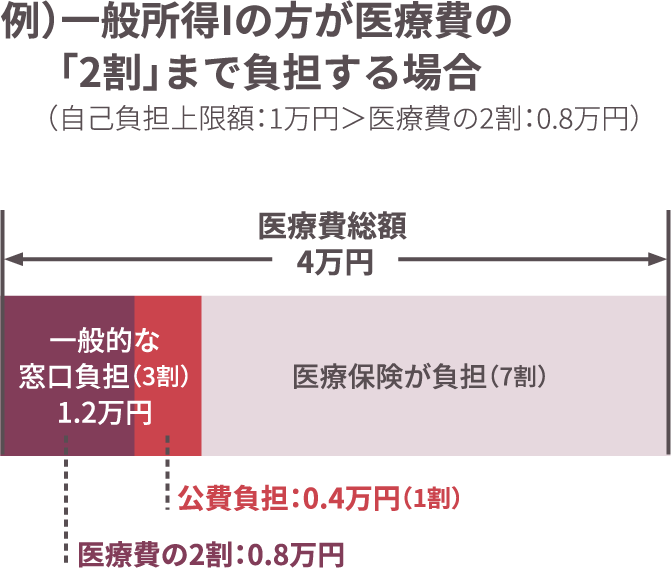

指定医療機関※2で支払われる指定難病に関係する医療費※3について、自己負担の割合が3割であった方は2割に軽減されます※4。さらに、ひと月(月初めから月末まで)の自己負担の合計額が上限額に達すると以後その月には費用の徴収が行われず、患者さんの月ごとの負担は自己負担上限額までとなります。

- ※2 指定医療機関(していいりょうきかん):都道府県・指定都市から指定を受けた病院・診療所、薬局、訪問看護ステーション。

- ※3 病院・診療所や薬局での医療費(診察や治療、薬剤の費用)、訪問看護ステーションが行う医療保険による訪問看護の費用(入院時の食費は除く)。要介護認定を受けた方は介護保険による介護サービスの費用も対象になる場合があります。

- ※4 医療保険による自己負担の割合が1割または2割の方はそのまま変わりません。

指定難病の医療費助成における自己負担上限額(月額)

(2023年12⽉時点)

| 階層区分 | 区分の基準 ( )内は、夫婦2人世帯の場合の年収の目安 |

自己負担上限額 (外来+入院+薬代+訪問看護の合計) |

|||

|---|---|---|---|---|---|

| 一般 | 高額かつ長期 | 人工呼吸器等装着者 | |||

| 生活保護 | - | 0円 | 0円 | 0円 | |

| 低所得Ⅰ | 市町村民税 非課税(世帯) |

(本人年収~80万円) | 2,500円 | 2,500円 | 1,000円 |

| 低所得Ⅱ | (本人年収80万円超~) | 5,000円 | 5,000円 | ||

| 一般所得Ⅰ | 市町村民税 課税以上7.1万円未満(約160万円~約370万円) | 10,000円 | 5,000円 | ||

| 一般所得Ⅱ | 市町村民税 7.1万円以上25.1万円未満(約370万円~約810万円) | 20,000円 | 10,000円 | ||

| 上位所得 | 市町村民税 25.1万円以上(約810万円~) | 30,000円 | 20,000円 | ||

高額かつ長期:月ごとの医療費総額(10割)が5万円を超える月が年間6回以上ある方(自己負担が2割の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上ある方)

入院時の食費は全額自己負担となります。

「自己負担上限額」と「2割」でより少ない額を患者さんが負担します

指定難病の「自己負担上限額」と医療費の「2割」の金額を比較して、自己負担上限額の方が多い場合には、患者さんの自己負担は「2割」の金額までとなります(例)。

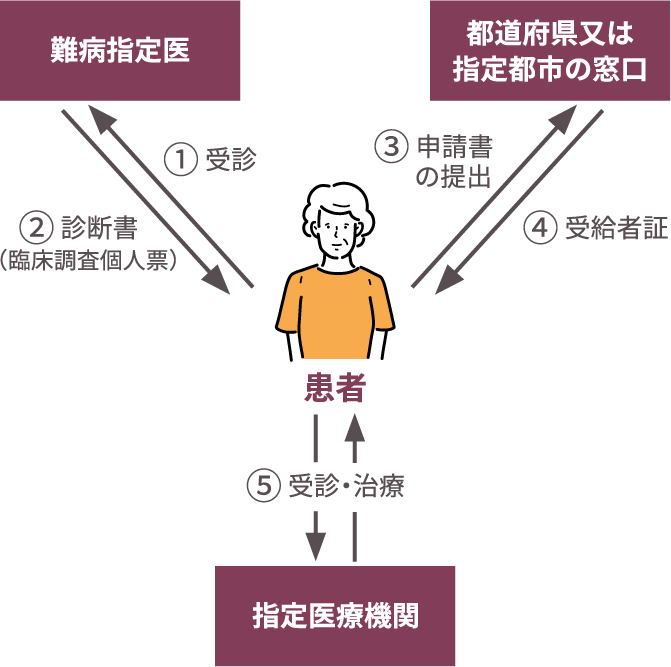

利用するには?

制度を利用するには、難病指定医※5から診断書の交付を受け、申請書などの必要書類とともに都道府県・指定都市の窓口などに提出します。都道府県・指定都市から支給認定を受けた患者さんには特定医療費受給者証(受給者証)が交付され、医療費助成(特定医療費の支給)を受けることができます。

必要書類や申請窓口は都道府県・指定都市によって異なる場合がありますので、申請方法について詳しくはお住まいの都道府県・指定都市の担当窓口などにお問い合わせください。

難病情報センター「都道府県・指定都市担当窓口」

- ※5 難病指定医(なんびょうしていい):都道府県・指定都市から指定を受けた、特定医療費の支給認定の申請に必要な診断書を作成することができる医師。

支給申請から利用までの流れ

- 1. 難病指定医を受診して指定難病の診断書(臨床調査個人票)の作成を依頼する。

- 2. 診断書(臨床調査個人票)の交付を受ける。

- 3. 申請書と診断書などの必要書類を都道府県・指定都市の窓口に提出。

- 4. 都道府県・指定都市による審査を経て、支給認定を受けた方には受給者証が交付される(申請から交付まで約3ヵ月程度)。

- 5. 指定医療機関で受給者証を提示すると医療費の自己負担が自己負担上限額までとなる。

支給申請に必要となる主な書類※6

| 必要書類 | 書類の正式名称、備考 |

|---|---|

| 診断書 | 「臨床調査個人票」 |

| 申請書 | 「特定医療費支給認定申請書」 |

| 住民票 | 申請者と同一の医療保険に加入している世帯員が確認できるもの |

| 保険証のコピー | 公的医療保険の「被保険者証」「被扶養者証」「組合員証」など加入関係を示すもの |

| 世帯の所得を確認できる書類 | 市町村民税(非)課税証明書など |

| 軽症高額該当を証明する書類 | 該当する方のみ必要。指定医療機関での領収書など |

| 人工呼吸器等装着者であることの証明書類 | 該当する方のみ必要 |

| 特定医療費または小児慢性特定疾病医療費の受給者に関する証明書類 | 該当する方が世帯内にいる場合にのみ必要 |

※6 必要書類は、都道府県・指定都市によって、また患者さんの状況によって異なりますので、必ずお住まいの都道府県・指定都市のwebサイトや担当窓口でご確認ください。

お近くの難病指定医、指定医療機関は、難病情報センターのホームページで確認できます。

都道府県・指定都市別「難病指定医」一覧

都道府県・指定都市別「難病指定医療機関」一覧

支給認定後の利用について

支給認定された患者さんには特定医療費受給者証(受給者証)とともに「自己負担上限額管理票」が届きます。指定医療機関にはこれらを持参して受診し、指定難病に関係する医療費などを自己負担上限額管理票に記載してもらって管理していきます。

受給者証が手元に届くまでの間に指定医療機関で自己負担した医療費は、診断日※7にさかのぼって払い戻し請求をすることができますので、受診した指定医療機関を覚えておきましょう。

支給認定の有効期限は原則1年以内となります。継続して治療が必要な場合は受給者証の更新の手続きが必要です。都道府県・指定都市からの案内にしたがい、更新時期が近づいたら早めに更新申請の書類を準備するようにしましょう。

※7 通常「重症度分類を満たしていることを診断した日」ですが、重症度分類を満たさない軽症の患者さんであっても、1か月の医療費総額が3か月以上33,330円を超える場合など、一定の要件を満たす場合は医療費助成の対象となります。遡り期間は原則申請日から1か月ですが、診断後すぐに入院した場合や、大規模な災害にあわれたなど、やむを得ない理由がある場合は、3か月まで延長されます。

「指定難病患者への医療費助成制度のご案内」(難病情報センター)

医療保険では自己負担に上限が定められています

MAT-JP-2201210-3.0-01/2025 最終更新日:2025年1月22日